株式会社ソフト開発・40周年を迎えて

【はじめに】

2024年10月8日、ソフト開発は、41期目に入り、創立40周年を迎える事が出来ました。

昭和59年10月8日に品川区東五反田にて設立され、平成3年(1991年)に、現在の本社ビルのある町田市鶴間に移転し、その2年後の平成5年(1993年)4月に私がこの会社の代表取締役に就任して32年が経とうとしています。

これまで本当に多くの方々とのご縁を頂き、目を掛けてもらい、助けられ、支えられて、なんとか今日までやってこれたのだと思います。

この40年という節目の年に、皆様への感謝の想いとこの先のソフト開発が進むべき方向性を何かしら形にしてお伝したく、2025年5月には、ささやかな記念祝賀会を企画させていただいております。

祝賀会での私の拙いスピーチでは到底伝えきれない40年の思いを少しだけ振り返り、このレポートにまとめてみました。 実に長々とした稚拙な文章で恐縮ですが、ご笑読頂ければ幸いです。

【はじまりは偶然の出会いから、だけど時は確実に刻まれていき、一つの物語となっていく】

昭和59年(西暦1984年)10月、株式会社ソフト開発という会社が設立された、その翌年の4月に、偶々私は、この会社の親会社である㈱総合計画研究所に新入社員として入社しました。当時、同期に新田さんがいて、一年後輩として川口さん、二年後輩として進藤さんがその親会社に入って来た。入社当時は、このソフト開発の存在すら知らなかったし、まさか我々がこの会社の経営に携わる事になろうなどとは、夢にも思っていませんでした。

学生を卒業する年、そろそろ就職を考えなければならなくなった頃、お恥ずかしい話ですが、私は、これから自分が何をやりたいのか、どんな生き方をして行くのか全く考えが及んでいませんでした。とりあえず、20年~30年は、働かなければならないのだろうけど、何のために働くのか?・・・。

いわゆる製薬系の大手企業や学校関係の教職員には、コネがないわけではなかったのですが、人のコネ、親のコネで進路をきめるのがどうしても嫌だったし、少なからず当時の学歴偏重社会に疑問と不満をもっていた。都会嫌いで、また当時流行り始めたコンピュータブームというか、コンピュータ絶対神話のようなものに、軽い抵抗感ももっていました。

コンピュータは、現代社会において、確かに無くてはならない存在になっていたし、重要である事、将来性の高い分野である事はなんとなくわかってはいましたが、所詮人が便利に生活を営むための道具でしかないと。 それが何故か、人が機械に振り回されているように思えてならなかった。果たして、コンピュータは本当に人を幸せにするのだろうか? とはいえ全く畑違いでコンピュータが何かも解らない自分が、いくらそんな事を言ったところでどうなるものでもない。それでこのモヤモヤを解決する為に、多少コンピュータについて物の言える人間になって、コンピュータのプログラマーとして手に職をつけ、今で言うフリーランスとして業界を渡り歩いて飯が食えれば、ちょっと面白いかも!みたいな変な衝動が芽生え、偶然下宿に舞い込んだ、一枚のダイレクトメール(交通費/宿泊費全額支給)を手に、その東京にあるソフトハウスへ東京見物ついでに出向いて、試験会場で上記の様なことを話して、何故か採用が決まってしまったのでした。(今考えると、めちゃくちゃいい加減な、採用選考だったのではと思うのですが・・)

「何か生き甲斐の持てる仕事をしたい」「何の為に働いて行くのか、それに自分なりの答えを出したい」それから後、そこで理想と現実のギャップをイヤと言うほど思い知らされる事になるのでした。

【可能性とは、行動する事が前提。人生で大切な事は、出来ない理由を挙げない事】

「超一流の技術者集団」を謳った会社案内に引かれて入って来たものの、会社に慣れて来るにつれ、見えてくるのは、正反対の現実ばかり。会社の理想と現実のギャップは、まったく埋められそうにない。いったいこの会社のどこが超一流なのか?

コンピュータの技術は日進月歩で過当競争が激化するなか、その技術を全て自分で修得し自分の役割としてのアウトプットと日々の進捗が求められ、その対応に四苦八苦、判らない事だらけでの毎日が続きます。 誰も何も教えてくれない。日毎に溜まってくる不信感や、思い通りに行かない事への苛立ちを、何時の間にか、全て上司や会社の所為にして、半ば投遣りに惰性的に過ごしていた時期があり、そんな時に私は、当時子会社だったソフト開発へ出向の辞令を受けたのでした。

その出向先の「ソフト開発」という会社は、お世辞にも良い会社とは言い難いもので、当時、社内でのメンバーの雰囲気は、社員のモジベーションが低いというよりも、多くの人達が「死んだ魚の目」の印象(関係者の方がいたらごめんなさい(笑))で、干からびたポトス(観葉植物)が無造作に机の上に置かれっぱなしなっていて、遅刻、早退は当り前、昼間からマンガの本を読み、うるさ目の上司が来ときだけ素早く仕事をしている振りをするような先輩もいたりと、さすがに、こんな人達と一緒にされてしまった自分にショックと怒りを覚えた記憶があります。 しかし彼らがそうなるに、はそれなりの理由もあったようにも思えました。

親会社とのグループ関係は、システムの受託において、上流肯定は、親会社で請負い、労働集約的要素の強いプログラミング作成以降の下流肯定をその子会社であるソフト開発が請け負う。 同期入社の社員も子会社へ出向すると、冗談とも本音ともつかない口調で「左遷された」と噂されたりしました。事実、子会社の社員の資格/給与待遇/人事全般において、すべて親会社でコントロールされていました。

システムの受託開発は100%親会社の仕事を請け負うのが原則で、客先では、親会社の社員として対応し「株式会社ソフト開発」という名前が外に出る事は皆無。ソフト開発の名刺は、全く減る事がなかった。さらに、各人の受託単価まで親会社で決められ、仮に親会社が、顧客との契約で、私の技術者単価として100万/人月を貰っていても、ソフト開発と親会社の単価は、45万/人月くらいにしかならない。そして決算期に会社が赤字にはならないよう赤字分だけは親会社から援助金という名目で補填される。そんな具合に全てが利益コントロールされており、通常の業務をやっていては、赤字のリスクは無いかわりに絶対に利益の出せない(大儲けできない)体質になっていて、これでは、会社独自で設備上の先行投資や社員の待遇を良くする事など出来はしないと言っても過言ではありませんでした。

ベンチャー企業の良さや魅力は、リスクも負うが、自分達で努力した分が結果となって戻ってくる、いわゆるハイリスク、ハイリターンにあり、自分の努力の成果がハッキリと形となって見え、自分の存在価値が組織内で確りと享受できる事にあり、小さくても優良なソフト会社がドンドン出始めた頃でもありました。 なるほど、彼らのやる気が失せるのも無理はないと。

当時の状況からして、資本100%出資の親会社にコントロールされている以上、制度を勝手に変える事など出来なかったし、その現状を打破する事は、誰が見ても至難の業でした。

「どうせ、こんな会社で何をやっても上手く行く訳がない。」「所詮、一人で頑張ったところで、駄目な結果は見えている」そんな言葉(行動を起こそうとしない言葉)を幾度となく耳にしたし、私もそういう思いが頭をかすめた時があったように思います。

ただ、世の中で、上手くいかない原因や責任を、全て人のせい、組織のせい、周りのせいにして逃避する人と、全てを自分の責任において反省し分析し行動し最後まで継続できる人の差は、歴然です。大半が前者であっても、後者がいれば、組織として復活の可能性はある。私のこの会社での最初の仕事は、干からびたポトスの枯れた枝葉を切り取って、かろうじて残った茎の部分のみを残し、それに水をやることから始まりました。 (今日、本社のカウンターや窓際にあるポトスは、その当時の子株になります)

1990年のバブル崩壊以降、ソフトウェア業界を取り巻く環境は、全般に大変厳しい状況におかれ、多くの企業の廃業や倒産を極身近に見てきました。 当時、親会社も例外ではなく、経営の建て直しが色々な面で行われていたようで、その影響はソフト開発の運営にも大きく波及した。

現在の私は、登記上この会社の5番目の社長となっていますが、創立から7年の間に4名の社長が入れ替わった事になります。(ソフト開発人材遷移表 1984~1994参照)

企業というものは、多かれ少なかれ企業のトップによってその方向性や組織のカラーのようなものが左右される。今まで「少なくともソフトウェアの開発技術力においては、親会社に追付き追い越せで行こう」を合言葉に全社員が協力し頑張っている真最中に、突然、そのトップが居なくなったり、親会社に戻ったりしたら、その下で働いていた真面目な社員は、たまったものではない。今にして思えば、資本100%子会社という動かし様の無い現実と様々な事情やしがらみがあったに違いなく、歴代の社長に同情こそすれ、彼らに対し非難や中傷をする気持ちは全くありません。

しかし、当時の私は、若気の至りもあり、この会社の社員に対する説明責任や確固とした組織のポリシーのようなものが全く感じられず、やり場の無い怒りや虚しさを感じたのも事実でした。

苦労するなら、その苦労が何らかの形で報われ、遣り甲斐の感じられる仕事がしたい。そこ頃、かなり良い条件で転職先の打診もありました。気持ちの中では、私も転職を考えはじめていたし、辞めるべき正当な理由はいくらでも付けられたと思うのですが、あれだけ周りの反対を押し切って入社した会社から、今になってノコノコ逃げ出してしまう事には、僅かにあった自分のプライドが許さなかったのだと思います(笑)。

何にせよ、ここまで来てしまったのだから、辞めるのは、ソフト開発が、親会社から解散勧告を受け吸収されるか、社員が最後の一人になってしまってからでも遅くはない。同期の新田さんに、今後の会社の話を持ちかけた時、彼の口から私と同じ言葉が出てきたのを今でも覚えています。話は直ぐに決まりました。

【 ”Everything begins with one will” = 全ては、一つの志から始まる 】

「男には、長い人生の中で一度くらいは、たとえ負けると判っていても、戦わなければならない時がある。退いてはならない時がある。」 (今から考えると笑ってしまいますが・・・)

半ばこじつけに近い理屈を自分自身に言い聞かせながら、親会社の社長に会社存続の話とお願いをしに行った際、「誰が、責任をもって経営をやるの?」と聞かれ「私と新田でやります」と言う私の即答に、一笑されつつも「いいよ~やってみれば~」の一言で、とりあえず、この会社を辞めずに済みましたが、この決断が正解だったと心から思えるようになったのは、もっと先の話でした(笑)。 当時、27・28歳で、現場の開発業務だけで精一杯の状況でしたが、株式会社である以上は、経理や税務、労務、営業、全てを自分達でやらなければならない。 勿論その全てが未経験業務で、誰が教えてくれるわけでもないし、ソフトウェアの開発業務の合間に、時間を見つけてやらなければならない。

当時のソフト開発の社員数は、私を含め全員で4名しか残っておらず、周りの大方は、消滅は時間の問題で、早期自然解散か親会社への吸収統合で落ち着くとの見方で固まっていた様でした。

出来る、出来ないではなく、遣るか、遣らないか!の選択でしたが、いずれにしても、ソフト開発の「1」からの再チャレンジが始まりました。

その「1」とは、「志」と言うと少し大袈裟ですが「自分達の存在証明」「上手くいくまで、逃げずにやり通す」という意志だったように思います。

【共有すべき夢や目標のある組織は強い! 達成すべき目標に日付を付けよう】

1993年、ソフト開発2000年計画年表なるものができたのもこの頃でした。

資本金は、親会社出資100%の300万円、会社のネームバリューや社会的信用はゼロに等しい会社の7年後、西暦2000年の姿を思い描くのは、半ば無意味に近い行為のようにも思えましたが、人は目標の有無によって、その行動の結果に大きな差が出来る事を知っていたし、自分達の会社である以上、何か仲間で共有できる共通目標が必要だと考えていました。

まずは、親亀小亀からの脱却。つまりは、「親亀(親会社)こけたら小亀(子会社)もこけて路頭に迷う」のではなく、場合によっては、親亀を負ぶって進めるような小亀になりたい。それを目指す上で障害となり得る問題点を全てあげ、その改善目標をたてながら、進めていく。2つ目は、自分の友人や家族に少しくらいは自慢できるような仕事のできる会社にする事、学生が将来の自分の進路を決めるにあたり、ソフト開発という会社も積極的に選択肢の1つに加えてもらえるような、魅力のある組織をつくる。3つ目は、受託ソフトウェアの業界においての業務スタンダードの確立、新しいビジネスモデルを確立してリーディングカンパニーになる為の確固とした土台作りを行う事でした。そこで、年度毎の中間目標を決め、各々の目標達成レベルを数値化して、達成すべき全ての目標に日付を付け、そして毎年必ず結果をフィードバックしていく。

勿論最初は、誰にも本気にしてもらえなかった。 私が突然に提案したものであったし、7年も先の夢や目標など、現状とのギャップがありすぎて、現実味のあるリアル感が全くなかったのだと思います。

歴史に「もしもの世界」は無いと云われますが、もしもあの時、親亀の背中に乗っかったままの小亀でいたら、今のソフト開発は、間違いなく存在していなかったと思っています。

11月1日は、ソフト開発の創立者で元親会社の社長、深川征司氏の命日にあたる日で、社長がお亡くなりになって直ぐに親会社も廃業して、今年で27年が経とうとしていますが、今期久々に社長の墓参に出向かせて頂きました。

おそらく世界中で一つしかないであろう深川社長らしい墓石の前で線香をあげ手を合わせていると、色々な思いが頭をよぎります。

経営が窮地に陥った時、組織の責任者として取るべき態度とは如何にあるべきか、再三にわたり考えさせられました。 生前「俺は、この会社を命懸けでやっているんだ、その覚悟がなければ、俺と同じ土俵では戦えないよ・・・」と、笑顔で話してくださった、深川社長の言葉をよく思い出す。

IT業界では、今でもよく「ソリューション」という言葉を見聞きしますが、「問題解決力」は、40年以上も前から、既に社長が提唱されおり、その必要性を説き、「問題解決型の思考」がこれからのビジネスに必要不可欠である事を話しておられた。自分もその薫陶を受けた一人ですが、それでは、経営者にとっての「問題解決力」とは、いったい何か?

ヒト、モノ、カネの限られた経営資源に「情報」を駆使して、ヒトを活かし、モノを揃え、カネを循環させ、事業を力強く推進して行く力が求められる。

「新しい時代に適応しうる人を育て、常にチャレンジ精神を持ち目標達成に向けてその役割を追求していく」「雇用を創出し、利潤は地域に還元する」 それらの目標を2030年までに実現する。

その為の力を、今、ここに居る仲間達と共に、磨いていかなければなりません。

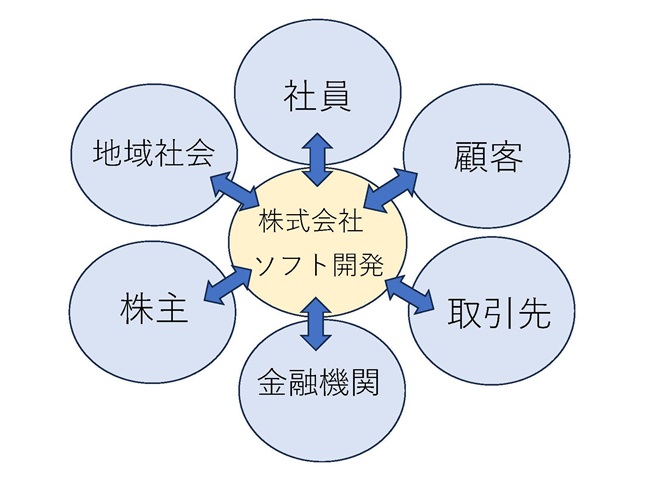

【 企業の存在理由は、多くの利害関係者(ステークホルダー)に必要とされ続ける事 】

【 信用と信頼の構築は、誠実な態度と小さな実績の積み重ね 】

ソフト開発は、当初、親会社が受託したシステムの下流工程(ソフトウェアプロダクトの役割)を担う会社として設立された経緯がり、良し悪しは別にして、まさしく社名の通りでした。それが時代の流れとともに、紆余曲折もあり、この会社の必要性も大きく変化してきたように思われます。

最初、私が代表取締役社長に就任した全社員5~6名の頃は、紛れも無く会社は社員の為のものでした。社員が生活して行く上での物質的な豊かさと、精神的な充実感を供与する事が第一義であり、その為には、良い仕事を受注しなければならない。即ち、良いお客様を獲得しなければならい。

今迄、100%親会社の仕事しかした事のない、なんのネームバリューもない会社が独立し新規でお客様を取ろうとする事は簡単な事ではありませんでした。まずは、私達一人ひとりの技術者の仕事ぶりを知ってくださる客様と繋がり、小さな仕事でも何でも、まずは無条件に請け負わせて頂く。それが如何に厳しい条件下にあっても、言い訳や泣き言を言わず、前向きに積極的に取り組む態度、最後までやり遂げる姿勢は、心あるお客様であれば適切に評価され実績として蓄積していく。請け負った仕事の結果が、お客様の利益につながり、満足して頂き、信頼され、さらに次の仕事へと繋がって行く。そんな関係が少しづつ広がっていきました。

また、仕事も会社の器も少しずつ大きくなるにつれ、協力会社(パートナー様)の存在や、資材の調達や、テナント管理、経理、労務、採用、その他様々な取引先企業様のご協力を頂けるようになり、今日に至っては、これらの取引先様がなければ、ソフト開発の経営は到底成り立たず、必要不可欠な存在になっております。この関わりを維持していく為には、自社だけが良いのではなく、両者の信頼関係は勿論、お互いがWin Winでいられる、良好な関係が持てる企業でなければなりません。

資金調達の面では、金融機関や株主の信頼が絶対条件となります。会社の経営資源は、ヒト、モノ、カネ、情報と言われていますが、その経営も世界的な景気の波に左右され、特に資本力に乏しい中小企業は、経営を安定的なもっていくために金融機関との良好な関係が求められます。2008年のリーマンショックを切っ掛けに世界的な不況となり、物が売れず大手企業の設備投資がひかえられ、私達の業界も受託開発案件が激減、一番の経営資源である「ヒト(社員)」に支払う人件費が底をつく状態が続き、社員への給与支払いの遅配だけは何としても避けるべく奔走にあけくれ、役員をはじめ総務・経理担の担当者には多大な心労と金銭的な負担をかけてしまった時代がありました。そんな危機的な状況で、「絶対に取引先の会社を見捨てたりはしません」と、親身に資金調達改善/相談の応じてくれた地域金融機関の方々の支えがあり、その難局を乗り切ることができました。

資本金でいえば、平成8年の商法改正により、株式会社の最低資本金が、300万円から1000万円に引き上げられた時も、700万円の増資にあたり、全社員が、僅かな給与から天引きして株式増資の為の積み立てを開始し、従業員兼株主となってもらい、何とか1000万円をクリア出来たことが、今日の株式会社ソフト開発に繋がっています。当時は、何時、紙切れになってもおかしくない、リスクの高い買い物ではなかたかと思う。その事を思うと、当社の株主の信頼を裏切ってはならないし、今後も、必要に応じ、安心して出資してもらえ利益を供与できるような経営をしていかなければならないと思うのです。そのためには、財務体質の強化と決算の透明性を堅持し、高収益企業への転換が近々の課題となり、社内で知恵を出し合い自社の経営状況がタイムリーに見える化できるような仕組み検討、構築して取り組めるようになってきました。

さらには、ソフト開発の所在する地域社会に対し、雇用の機会を広げ、適正な納税を含めた、様々な関わりの中で、地域の方々に愛され、手を取り合って地域社会に貢献出来得る企業であり続けたいと思っています。

社員の幸福、顧客の満足、取引先の充足、金融機関、株主の信頼、地域社会(国家)への貢献、これら全てに対して我々は、責任と自覚をもって活動し、今後もその幅をさらに広げられるよう取り組んで参ります。

当り前の事ではありますが、それがソフト開発の存在価値であり、存在理由に他ならないからです。

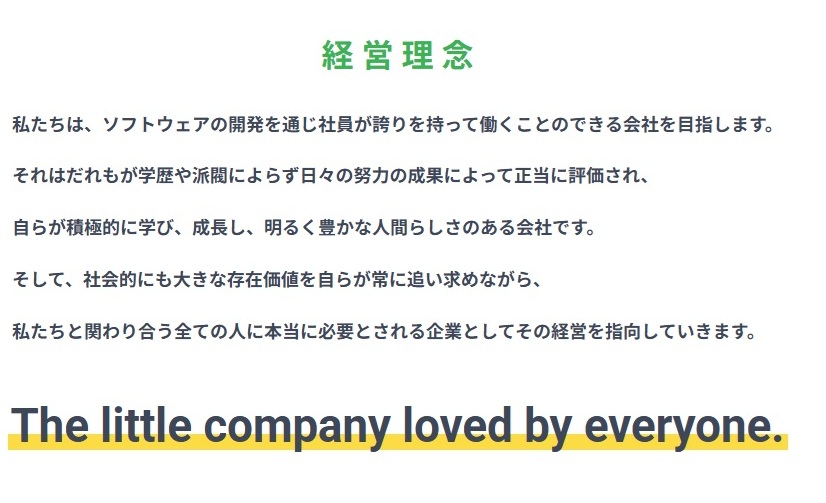

【 マインド オブ ソフト開発 = 経営理念 】

ソフト開発の経営理念は、会社の始まりと日々の活動の歴史の中で、根底となる会社の想いを文章にしたものです。人の考え方や行動は、時代とともに日々、変わっていくものだと思いますが、その中にあって、10年、20年、30年、100年経っても変わらないもの、それが組織としてのマインド、即ち、経営理念なのだと思います。言葉にすれば、多少舌足らずな、僅か数行の文章でしかないが、この言葉が、常に血の通った、生きた言葉であり続けるよう、それに恥じない決断と行動ができるよう肝に銘じ、精進して参る所存です。

【 会社を継続的に繁栄させる為、経営者に問われる7つの事 】

2019年4月に年号が平成から令和へとかわったその年の10月8日、ソフト開発が創業36年目に入いった際、経営課題として自らに問いかけた「会社を継続的に繁栄させる為、経営者に問われる7つの事項」は、以下の通りでした。

第1項、「語れる夢があるか?」

第2項、「その夢は社会にとって役立つものか?」

第3項、「その夢を、目標にして示せるか?」

第4項、「その目標を実行に移せているか?」

第5項、「その目標に向かい、共に進める社員がいるか?」

第6項、「心の通うコミュニケーションはとれているか?」

第7項、「バトンを受け継ぐ者が育っているか?」

この事が全てクリアになり、自分を含め全社員が納得し共感できる解が得られるようになった時、中長期経営計画が生きたもととなり、5年、10年後の在るべき姿は、リアルな現実へとかわって行くに違いないと考えていましたが、その矢先、2000年1月に世界的なパンデミックとなる「新型コロナウイルス」の発生により、日本経済は甚大なダメージを受け、その後の企業の働き方も様変わりしたことは周知の通りです。

2020年の夏開催が予定された東京オリンピック・パラリンピックが1年延期となり、

コロナ緊急事態宣言発令され、国内、海外への大幅な移動制限が掛けられ、私達の業界でもテレワークを主体する業務形態にシフトして、2023年5月8日に「5類感染症」に移行して概ね収束するまでの約3年の間も、私はこの問いを、自問自答するとともに、全社員に向けて随時、展開して行くことを心がけてきました。

組織として、地域社会に役立つ夢を語り、実行に移せる目標を掲げ、目標の実現に向けて社員と伴に進めていく為には、ヒトとヒトが繋がり、常に心の通ったコミュニケーションのとれる健全な組織を維持していくことが必要不可欠で、コロナなの期間中は勿論、今日に至るまで、以下のような取り組みを行ってきました。

① 有事への備え:BCP対策(事業継続計画)の強化と緊急事態発生時、被害を最小限に抑え、円滑な対応ができるよう、対応マニュアルの定期的な見直しと訓練等の実施

② テレワークによる社員の健康リスクを軽減するために政府が推奨する「健康経営優良法人ブライト500」の認証にチャレンジ ⇒ 2024・2025承認

③ DX化の流れの中、主流となる受託開発業務に加え、自社の社員の開発技術の向上を目的に社内で研究開発ができ地域貢献にもつなげられる自社製品の企画開発を助成金等を活用して実施

④ SDG’sの目標3、5、8、11、17の宣言とその取り組みをHPにより情報発信

⑤ パートナーシップ構築宣言の申請と認証

【 第1項 語れる夢はあるか? 】

これは5年前に私が社員向けに書いたレポートの一部と同じになりますが、大風呂敷を広げます。

企業の存在意義は、雇用と納税だと言われています。当たり前の事ではありますが、若者に、遣り甲斐のもてる働きの場を提供し、収益の一部は、地域社会(国家)に還元する事で、地域も潤う。ソフト開発は、ソフトウェアの開発(IT/DX化の提供)を通じ、安心・安全・快適な人の暮らしに貢献できる会社を目指ます。

その第一段階は、受託ソフトウェア業におけるスタンダードカンパニー、すなわち業務スタンダードを確立し、同業他社の手本となるえる企業組織を構築する。そして、最終的には、業界のリーディングカンパニーとなり、ITを活用した新規のビジネスモデルを創出し、地域社会に展開し、地域雇用の拡大に寄与していく事です。

夢の実現は、漠然とした想いを具体化して数値化し、計測可能な目標を段階的に設定して、達成期限を決める事からはじまりますが、中長期経営計画の意義は、まさにそこにあのだと思います。

ソフト開発の夢が、私達社員を含め、関係するステークフォルダーの皆様に評価され支持されるものであれば、私達の夢は、達成可能な目標へと変えることが、必ずできるはずです。

ソフト開発の組織としての夢を絵画に例えるなら、私達の思い描く絵の下地作りは概ね完了し、いよいよこれからが本番となります。

この未完の絵がこの先、接する人の心をふるわせ高い評価を獲得できるか否かは、私達一人ひとりの今後の取り組みの結果次第です。

私達は、自分自身が心から誇れる絵画の完成に向け、ソフト開発のアトリエに多くの仲間が集い、5年、10年と描き続けられ、充実した日々がおくれるよう、一歩一歩、着実に歩みを進めてまいりましょう。

0件のコメント